假肢资讯:骨骼直连与神经共生的生命重构技术

一、骨整合技术突破传统适配模式

MIT团队开发的e-OPRA电子骨整合系统(《Science》2025年7月)通过钛合金杆直接植入股骨,将假肢承重能力提升至传统接受腔的3倍 。这种技术彻底解决了皮肤磨损和软组织感染问题——植入物内置16路电极实时采集肌电信号,使膝关节控制精度达1.2°,患者“身体归属感”评分提高42%。临床测试中,接受骨整合的膝上截肢者爬楼梯速度比传统假肢用户快35%,且能在蒙眼状态下精准感知假肢位置(误差<3°)。

二、神经接口实现意念驱动

北京大学研发的拮抗肌-神经接口(AMI)技术,通过手术重建残肢肌肉的拮抗关系,使肌电信号识别准确率达98.5% 。结合强脑科技的非侵入式脑机接口,智能仿生手可完成弹奏电子琴等精细动作,价格仅为进口产品的1/5 。MIT的骨整合假肢更通过16通道肌电反馈,让患者在行走时能“感受”假肢与地面的接触力,步态对称性提升37%。

三、3D打印重塑定制逻辑

湖北康复辅具中心利用3D打印技术,将假肢定制周期从14天缩短至72小时,材料成本降至80元/千克 。这种技术通过0.05毫米精度的蜂窝状EVA结构,使足底压力峰值降低42%,同时实现防水透气功能 。上海九院团队更将CT影像与3D扫描结合,构建足部-肌肉-皮肤三维模型,使足弓支撑角度精准控制在15°-25°,显著改善步态效率 。

四、软体材料革新运动性能

浙江大学研发的折纸软体膝关节假肢,采用仿马尾草抗弯折结构,冲击力吸收能力提升17.3%,重量仅为传统金属假肢的1/3。这种假肢通过气动控制实现25Nm主动伸膝力矩,在多地形测试中步态自然度接近健康人群 。南京大学开发的人工肌肉材料,弹性模量(5.27MPa)与天然肌肉高度匹配,拉伸强度达72.67MPa,已在大鼠模型中实现4周内肌肉功能重建 。

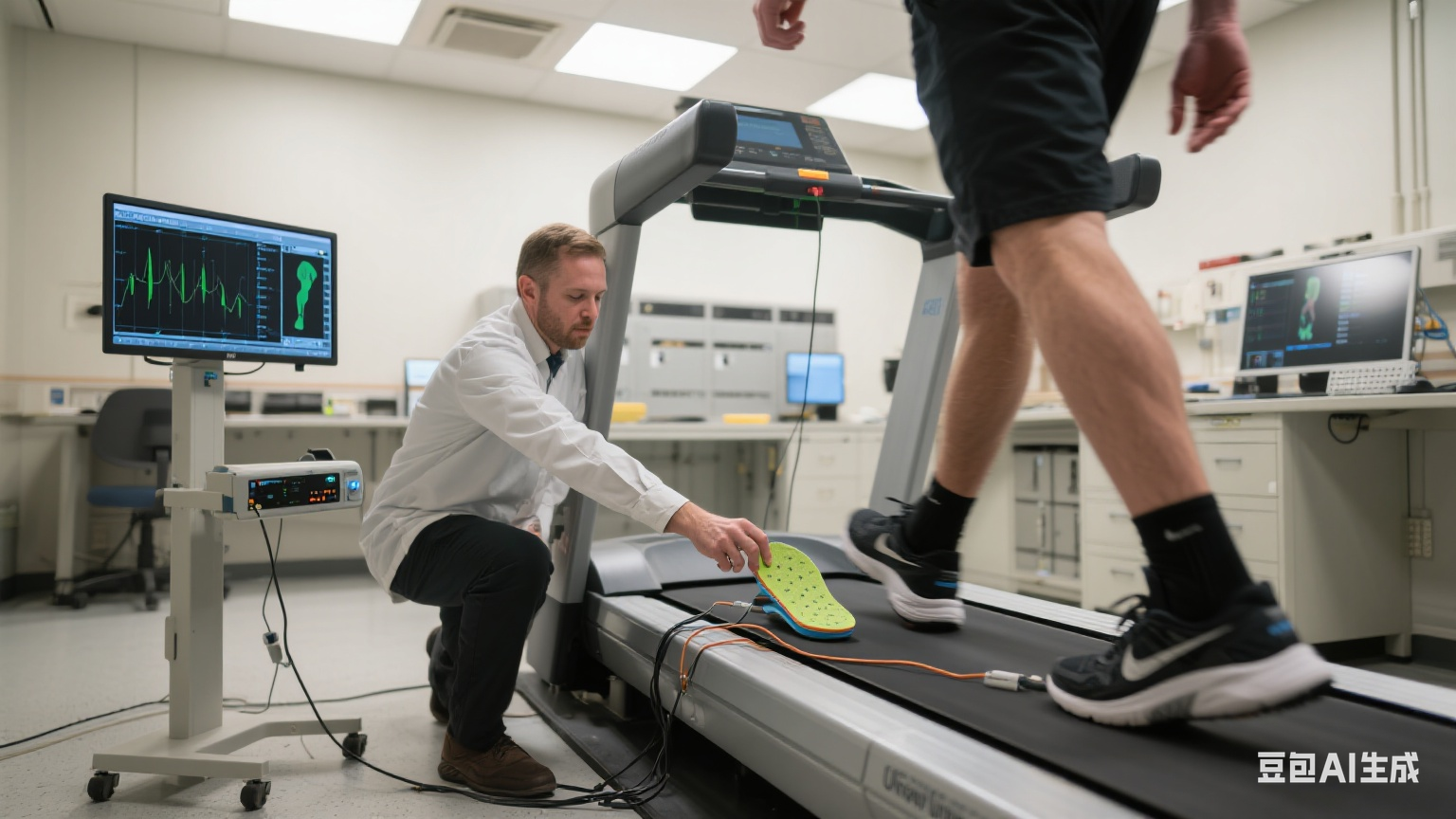

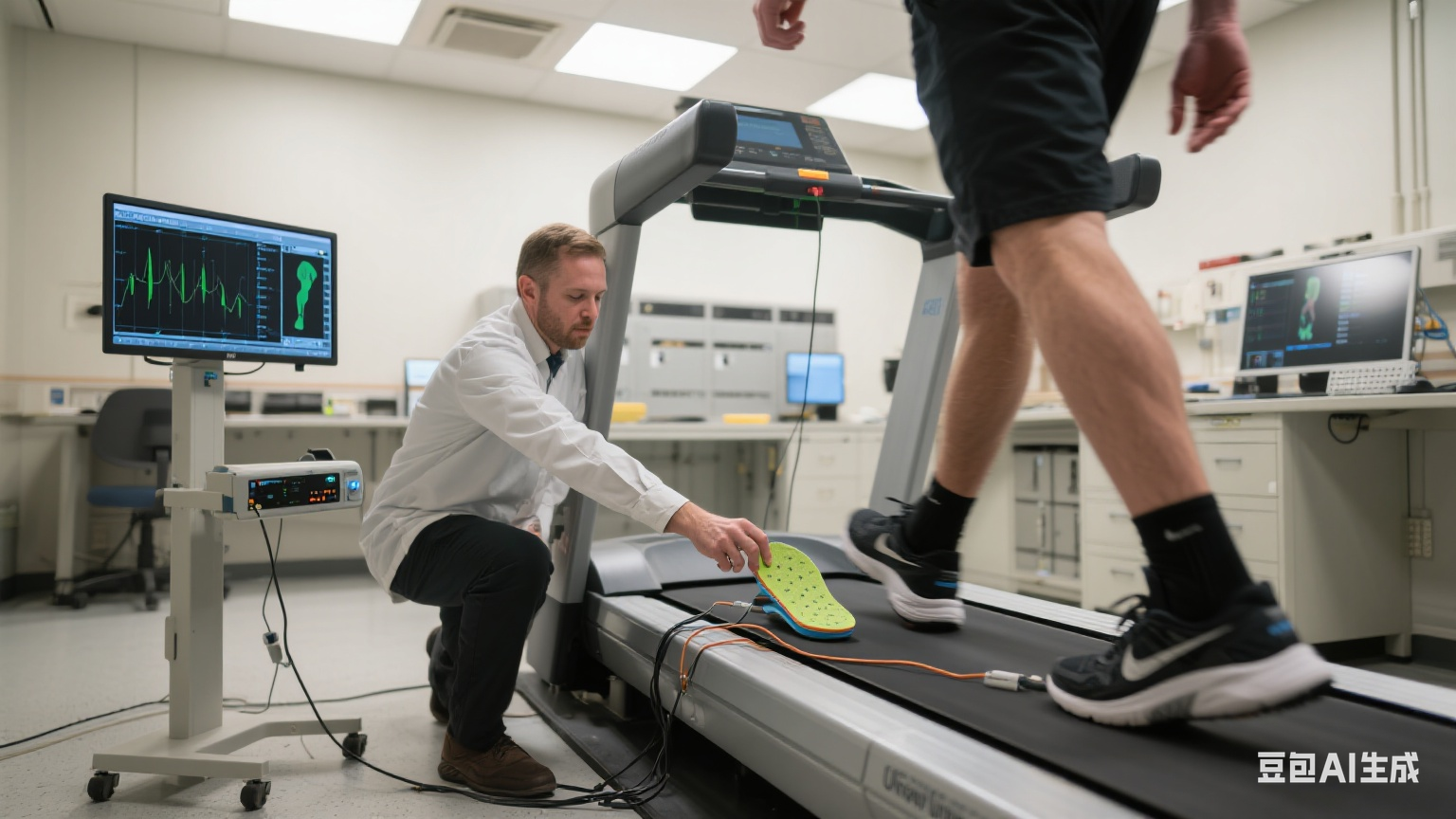

五、临床实践与未来趋势

APMA指南推荐将骨整合假肢作为下肢截肢的一线方案,其术后骨吸收风险比传统假肢降低60%。PubMed研究显示,基于肌电反馈的智能假肢可使患者步行能耗减少22%,日常活动能力提升40% 。未来技术将向生物共生方向突破:俄亥俄州立大学的自供电鞋垫已实现帕金森病早期预警(提前274ms识别步态异常),而可降解镁合金支具与脑机接口外骨骼的结合,正推动假肢从“机械辅助”向“神经-肌肉-骨骼”三位一体进化 。

这场融合材料科学、神经工程与智能制造的革命,正让假肢从冰冷的器械变为可感知的身体延伸。从MIT的骨骼直连系统到浙江大学的软体关节,从3D打印的个性化适配到脑机接口的意念控制,现代假肢技术正以“精准共生”为核心,在科学与人文的交汇点上,重新定义人类肢体的可能性。

本文科普内容与图片均由豆包AI(2025年8月27日生成)提供支持